우주의 가장 밝은 불꽃, 가장 거대한 구조: 퀘이사와 초은하단의 세계

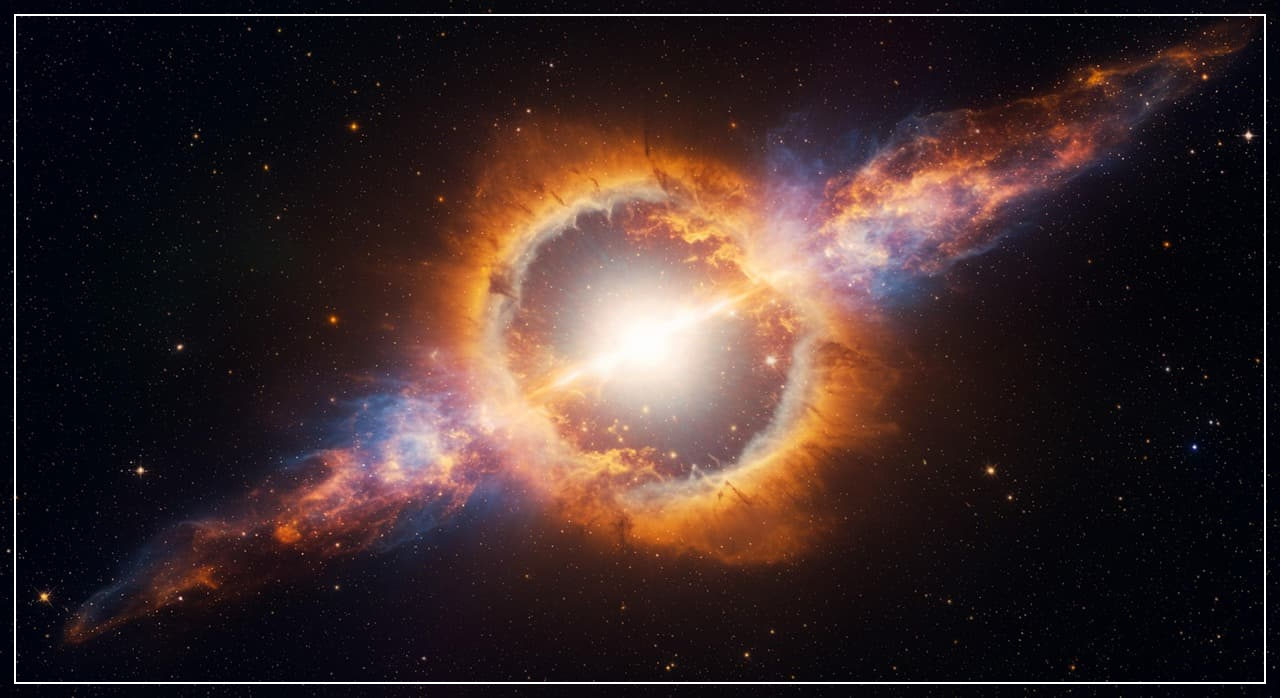

과학자들은 우주의 심연을 관측할수록 시간의 기원을 들여다보게 된다. 천문학은 수십억 광년 떨어진 빛을 탐색함으로써 과거의 장면을 포착한다. 이 관측의 끝자락에서, 인류는 두 가지 극단적 현상을 마주했다. 하나는 빅뱅 이후 수십억 년 전의 시공간에서 폭발적으로 밝은 빛을 내뿜는 퀘이사이며, 다른 하나는 수천 개 은하가 중력적으로 결합된 우주의 거대 구조, 초은하단이다. 퀘이사는 단일 천체로는 가장 밝은 에너지원이며, 초은하단은 구조적으로 가장 크고 느리게 진화하는 존재이다. 이 두 존재는 서로 반대의 특성을 가지지만, 초기 우주에 존재한 ‘대격변의 흔적’이라는 점에서는 놀라운 공통성을 가진다. 퀘이사와 초은하단은 단지 관측의 대상이 아니라, 우주 구조 형성과 진화, 그리고 중력과 에너지 흐름의 본질을 해명하는 데 결정적 단서를 제공하는 실험적 현장이다.

천문학자들은 퀘이사를 “활동은하핵(AGN: Active Galactic Nucleus)”의 극단적 형태로 정의하며, 중심에 있는 초대질량 블랙홀이 주변 물질을 강력하게 흡수하며 제트와 복사 에너지를 방출하는 과정을 통해 존재를 설명한다. 한편, 초은하단은 수백 개에서 수천 개의 은하단이 중력적으로 연결되어 있는 거대한 구조로, 초기 우주에서 밀도 요동이 거시적 구조로 진화해 형성된 것이다. 퀘이사와 초은하단의 공존은 우주가 처음부터 복잡하고 역동적인 상태였음을 암시한다. 이는 천문학이 단지 ‘현재의 하늘’을 해석하는 과학이 아니라, 우주의 기억을 해석하는 인지적 작업임을 입증하는 사례다.

퀘이사와 초은하단은 각각 ‘극단적인 밝기’와 ‘극단적인 규모’라는 물리적 특성을 바탕으로, 우주의 상호작용 네트워크를 밝히는 핵심 탐색 대상이 된다. 이 글은 퀘이사와 초은하단을 단순한 천문 현상으로 보지 않고, 우주의 구조적 진화, 중력과 에너지의 작용 메커니즘, 그리고 인류가 과학을 통해 무엇을 해명하고자 하는가에 대한 존재론적 질문까지 아우르는 틀로 해석한다. 우주는 침묵하지 않는다. 우주는 퀘이사의 섬광과 초은하단의 은하 네트워크를 통해, 마치 자신이 어디서 왔는지, 그리고 무엇을 지향하는지를 거대한 구조로 표현한다. 이 글은 그 암호를 해독하기 위한 여정이다.

퀘이사: 우주에서 가장 밝은 단일 천체의 정체

천문학자들은 퀘이사를 단순한 별 또는 은하의 변형으로 간주하지 않는다. 퀘이사(Quasar, quasi-stellar object)는 외견상 별처럼 보이지만, 그 밝기는 수천 개 은하를 합쳐도 미치지 못할 정도로 극도로 강력한 전자기 복사를 방출한다. 이러한 퀘이사의 에너지 원천은 중심부에 존재하는 초대질량 블랙홀(supermassive black hole)이 생성하는 중력 퍼텐셜에 기반한 것으로 간주된다. 중심 블랙홀로 낙하하는 주변 물질은 강력한 마찰과 압축을 겪으며 수백만 도에 이르는 고온의 플라스마 상태에 도달하고, 이 과정에서 X선, 자외선, 전파, 감마선 등 다중 대역의 방사선을 방출한다. 퀘이사는 태양보다 수조 배 더 밝고, 적색편이 관측을 통해 우주 초기 수십억 광년 너머에서도 탐지 가능하다.

이러한 퀘이사의 작동 방식은 표준 AGN(Active Galactic Nucleus) 이론의 연장선상에서 설명된다. 천문학자들은 활동은하핵을 중심 블랙홀, 강착 원반(accretion disk), 제트(jet), 광이온화 영역으로 구성된 복합적 시스템으로 모델링한다. 특히 퀘이사는 AGN 중에서도 에너지 방출이 가장 극단적인 상태로 분류되며, 이는 블랙홀로 유입되는 물질의 유량, 각운동량, 자기장 구조 등에 의해 결정된다. 블랙홀 근처에서 상대론적 속도로 형성되는 제트는 양쪽 방향으로 수십만 광년 이상 뻗으며, 강한 전파 신호를 생성한다. 이로 인해 일부 퀘이사는 강력한 전파원을 갖는 라디오 퀘이사(Radio-loud Quasar)로 구분되며, 반면 조용한 전파 신호를 갖는 유형은 라디오 조용 퀘이사(Radio-quiet Quasar)로 분류된다.

퀘이사의 형성 시기는 우주론적으로 매우 흥미롭다. 대부분의 퀘이사는 적색편이 z≈6 이상의 매우 먼 거리에서 관측되며, 이는 빅뱅 이후 약 7억 년 전, 즉 우주 역사 초기에 이미 초대질량 블랙홀이 존재했음을 시사한다. 그러나 이러한 대규모 블랙홀이 짧은 시간 내에 형성되었다는 점은 기존 별의 종말 모델이나 일반적인 블랙홀 병합 모델로 설명하기 어렵다. 이로 인해 천문학자들은 ‘직접 붕괴 블랙홀(DCBH: Direct Collapse Black Hole)’ 이론을 제안하고 있으며, 이는 초기 우주의 거대 가스 구름이 별의 형성을 거치지 않고 직접 블랙홀로 붕괴했다는 시나리오다. 이러한 가설은 관측된 퀘이사의 질량 규모 및 형성 속도를 설명할 수 있는 하나의 대안이지만, 아직 명확한 실증은 부족하다.

또한 퀘이사는 단지 관측 가능한 천체가 아니라, 우주 진화의 핵심 인자로 여겨진다. 퀘이사의 방출 에너지는 주변 은하에 피드백 효과를 주어 별 형성률을 감소시키거나, 은하 간 매질을 재구성하며 우주 대규모 구조 형성에 영향을 준다. 특히, 퀘이사의 고에너지 제트가 주변 가스의 온도를 상승시켜 별의 생성 메커니즘을 억제하는 이른바 AGN 피드백 모델은 은하 진화 이론의 핵심 구성 요소가 되었다. 즉, 퀘이사는 단순한 광학 천체가 아니라, 은하와 우주 거대 구조를 조절하는 ‘우주적 조율자’로 기능하고 있다.

이러한 퀘이사의 관측은 기술의 한계를 뛰어넘는 도전 과제이기도 하다. 먼 거리에서 오는 퀘이사의 신호는 중간에 흡수되거나 왜곡되기 쉬우며, 지구 대기권에서는 고에너지 파장을 포착하기 어렵기 때문에 대부분의 데이터는 우주망원경이나 전파 간섭계 네트워크를 통해 수집된다. 제임스 웹 우주망원경(JWST)의 등장은 이러한 고적색편이 퀘이사 탐색에 있어 결정적인 도약점으로 평가받으며, 이미 다수의 고에너지 퀘이사를 새롭게 식별해내고 있다.

퀘이사는 우주의 초기에 존재했으며, 지금은 대부분 활동을 멈췄거나 은하 중심의 비활성 블랙홀로 진화한 것으로 간주된다. 그러나 퀘이사의 흔적은 오늘날의 은하 구조와 블랙홀 질량 분포에 남아 있으며, 인류는 그 잔영을 통해 우주의 과거를 재구성하고 있다. 퀘이사는 단순한 ‘밝음’의 문제가 아니라, 우주의 구조, 진화, 그리고 중력 에너지 변환의 정체를 묻는 현상이다.

초은하단: 중력의 그물망 위에 형성된 우주 최대 구조

천문학자들은 우주를 관측할수록, 우주는 단순한 은하들의 무작위 분포가 아닌 정교한 구조체라는 사실을 확인하게 된다. 그중에서도 초은하단(supercluster)은 우주 대규모 구조(Large-Scale Structure, LSS)의 결정적 구성 요소로, 수백에서 수천 개의 은하단이 중력적으로 연결된 거대한 집합체이다. 초은하단의 크기는 수억 광년에 달하며, 그 질량은 태양 질량의 10¹⁵배 이상에 이를 수 있다. 초은하단은 일반적인 은하단이나 은하군과는 달리, 은하단과 공허(void)들이 이루는 거대 필라멘트(cosmic web) 구조 속에 매달려 존재하며, 이는 우주가 단순히 팽창하는 공간이 아닌, 중력에 의해 조직화된 네트워크임을 시사한다.

초은하단의 존재는 20세기 후반에 처음 구체화되었다. 1980년대 하버드-스미소니언 천문학자들이 수행한 은하 적색편이 조사에서, 은하들이 단순히 균일하게 분포하지 않고, ‘시트(sheet)’나 ‘필라멘트(filament)’처럼 정렬되어 있는 패턴이 드러났다. 이러한 패턴은 우주의 밀도 요동이 팽창 과정에서 비선형적으로 증폭되며 중력 붕괴를 일으켜 형성된 결과로 해석된다. 특히 ΛCDM(람다-냉암물질) 우주모형은 초기 우주의 양자 요동이 중력 붕괴를 통해 은하군, 은하단, 초은하단의 위계 구조로 성장했다고 설명한다. 이 모델은 초은하단이 단지 공간을 점유하는 물질의 응집체가 아니라, 우주의 진화사가 새겨진 기록물임을 의미한다.

초은하단의 구조는 단순히 구형이나 타원형으로 구성되지 않으며, 오히려 불규칙한 다중 핵심 구조를 가진다. 예를 들어, 우리 은하가 속한 라니아케아 초은하단(Laniakea Supercluster)은 약 5억 광년에 걸쳐 10만 개 이상의 은하를 포함하며, 중심부에 위치한 거대 중력 퍼텐셜 우물 쪽으로 물질들이 지속적으로 낙하하고 있다. 이 초은하단은 우주 팽창의 반대 방향으로 물질을 끌어당기는 중력 흐름(gravitational flow)에 의해 경계가 정의된다. 이는 초은하단이 단지 은하들의 공간적 밀집이 아니라, 동역학적으로 상호 연결된 시스템이라는 사실을 보여준다.

또한 초은하단은 우주론적 인프라로 기능하며, 은하 진화와 별 형성의 거시적 배경을 제공한다. 은하단과 은하군이 위치하는 필라멘트의 밀도 환경은 은하 내부 물리와 상호작용하며, 은하 간 충돌 빈도, 가스 유입, 블랙홀 활동 등에 영향을 준다. 이는 은하의 형태, 질량 분포, 별 생성률이 단순한 내부 진화 결과가 아니라, 초은하단이라는 외부 중력장 속에서 조정된 결과임을 시사한다. 예컨대, 필라멘트 중심부에 위치한 은하들은 외곽보다 별 형성 활동이 억제되어 있고, 블랙홀 피드백이 더욱 활발하다는 관측이 다수 보고되고 있다. 이는 초은하단이 거대한 천체 생태계로서 작동하며, 그 안에서 은하들이 ‘환경적 진화’를 겪는다는 점을 보여준다.

초은하단은 또한 우주의 미래 구조 형성에 있어도 결정적이다. 우주는 가속 팽창하고 있음에도 불구하고, 국지적 중력은 여전히 구조화를 진행 중이다. 일부 초은하단은 결국 중력적으로 붕괴하여 하나의 거대 구조체로 합쳐질 운명에 처해 있으며, 이는 수십억 년 후 ‘거대 은하’ 혹은 ‘초거대 은하단’이라는 새로운 위계로 진화할 가능성을 내포한다. 이처럼 초은하단은 우주의 과거를 기록하면서 동시에 미래를 예고하는 시간적 경계선상의 구조체로 간주될 수 있다. 따라서 초은하단은 단순한 크기나 질량의 개념을 넘어, 우주의 중력 구조 형성 메커니즘, 은하의 진화 경로, 그리고 우주의 미래 시나리오를 해석하는 데 반드시 필요한 키워드다.

초기 우주의 공진: 퀘이사와 초은하단이 공존한 시공간

우주론자들은 퀘이사와 초은하단이 서로 전혀 다른 물리적 특성을 가졌음에도 불구하고, 우주 초기의 동일한 시공간에서 공존했다는 사실에 주목한다. 퀘이사는 고적색편이 영역, 즉 우주 나이 약 10억 년 이하의 시대에서 가장 활발하게 발견되며, 초은하단 역시 이와 유사한 시기에 그 씨앗이 되는 고밀도 요동(region of overdensity)으로부터 출현하기 시작했다. 이 동시 출현은 우주 초기의 밀도 분포가 국소적이면서도 위계적으로 구조화되어 있었다는 가설을 지지하며, 우주 대규모 구조 형성의 초기 조건을 해명하는 데 결정적인 단서가 된다.

특히, 천문학자들은 퀘이사의 분포가 무작위가 아니라, 초은하단 형성 지역과 중첩되는 경향이 있음을 관측을 통해 확인해왔다. 이는 퀘이사가 단지 중심 블랙홀의 활동에 의해서만 작동하는 것이 아니라, 초은하단 내부의 밀도 환경, 가스 흐름, 중력 수렴 등과 밀접하게 연결되어 있음을 시사한다. 퀘이사의 활동은 고밀도 지역에서 더욱 활발하며, 이는 해당 지역이 물질 축적과 가스 공급에 유리한 역학적 조건을 갖추고 있기 때문이다. 퀘이사와 초은하단의 공존은 우주 초기 물리적 상호작용이 ‘위계적 동시성(hierarchical synchrony)’을 지녔음을 암시하며, 이는 우주 진화에 있어 단일 원인이 아닌 다중 작용의 시공간적 겹침이 중요함을 시사한다.

이러한 상호작용은 단지 구조의 형성과정에 국한되지 않고, 상호 진화(co-evolution)의 개념으로 확장된다. 퀘이사의 고에너지 방출은 초은하단 내부 은하들의 별 형성률, 은하 간 상호작용 빈도, 필라멘트 내 가스 흐름 등에 영향을 미칠 수 있으며, 반대로 초은하단의 물리적 환경은 퀘이사의 활동 주기를 결정하거나 소멸 시점을 앞당기는 외부 조건이 될 수 있다. 이와 같은 상호 진화론은 단지 퀘이사와 초은하단을 별개의 존재로 보는 것이 아니라, 한 구조 내에서 기능적으로 결합된 생태계적 시스템으로 보는 패러다임 전환을 촉진한다.

관측적으로도, 퀘이사의 제트가 초은하단의 대규모 가스 분포를 재편하거나, 그 주변의 은하단에 있는 은하들의 형성 활동을 억제·촉진하는 사례들이 보고되었다. 이는 단일 천체인 퀘이사가 우주 최대 규모의 구조에 물리적 피드백을 가할 수 있음을 의미하며, 기존의 선형적 구조 형성 모델에 비선형적 상호작용이라는 요소를 추가해야 할 필요성을 제기한다. 퀘이사와 초은하단은, 각각 에너지 중심성과 구조 중심성을 대표하며, 이 둘의 동시적 존재는 우주 진화에서 ‘에너지-구조 상호작용’의 프레임을 성립시킨다.

이러한 해석은 이론 우주론에도 깊은 함의를 제공한다. 예컨대, 다중 우주 가설(Multiverse Hypothesis)이나 인플레이션 우주론에서는 초기 밀도 요동이 우주마다 다르게 나타날 수 있으며, 그 결과 퀘이사의 빈도나 초은하단의 구조 형태가 다양해질 수 있다. 이로 인해 퀘이사-초은하단 공진 현상은 우리가 속한 우주의 특이성을 설명하는 근거가 되기도 하며, 동시에 우주의 보편적 구조 원리를 추출하기 위한 비교 우주론(comparative cosmology)의 실험 대상이 되기도 한다.

결과적으로, 퀘이사와 초은하단이 우주 초기의 동일한 시공간에서 활동했다는 사실은, 단순한 병존(coexistence)을 넘어서 하나의 시스템적 공진(resonance)을 의미한다. 이 공진은 우주 진화의 조율자 역할을 하며, 물질과 에너지의 흐름, 구조의 위계성, 그리고 중력의 시간적 작용이 어떻게 결합되어 우주를 형성했는지를 해명하는 실험적 장(field)으로 작용한다.

암흑 속의 거대한 불꽃: 퀘이사와 초은하단이 인류에게 남긴 것

인류는 하늘을 올려다보며 끊임없이 존재의 기원을 묻는다. 퀘이사와 초은하단은 그 질문에 우주가 내놓은 두 개의 대답처럼 기능한다. 퀘이사는 에너지의 극단, 초은하단은 구조의 극단을 상징하며, 두 존재 모두 우주가 단순한 진공이 아니라 역동적 물리 시스템이라는 점을 실증한다. 인류는 이 천체들을 통해, 우주가 어떤 법칙에 따라 탄생하고 진화해왔는지, 그리고 그 과정 속에서 자신이 어떤 위치에 존재하는지를 성찰할 수 있게 된다. 과학은 이들을 단지 관측의 대상으로 보지 않고, 하나의 우주적 코드, 즉 존재론적 설계의 흔적으로 간주하기 시작했다.

기술적으로도 퀘이사와 초은하단은 차세대 우주관측 기술의 실험장이 되었다. 퀘이사의 고적색편이 분석은 우주 팽창 속도의 시공간적 변화를 측정하는 데 활용되며, 초은하단의 질량 분포는 암흑물질의 존재와 분포를 간접적으로 입증하는 중력렌즈 실험의 핵심 타깃이 된다. 퀘이사 제트는 자기장 구조와 플라스마 역학의 자연 실험실로 기능하며, 초은하단의 필라멘트는 우주 마이크로파 배경 복사(CMB)와의 상관관계를 통해 암흑에너지의 시간에 따른 영향력을 측정하는 지표로 활용된다. 이처럼 퀘이사와 초은하단은 단지 ‘보는’ 대상이 아니라, 실험과 이론이 교차하는 우주 과학의 인터페이스로 자리잡고 있다.

철학적으로, 퀘이사와 초은하단은 인류 인식론에 새로운 좌표계를 제시한다. 퀘이사는 무(無)처럼 보이던 블랙홀 주변이 가장 밝은 에너지의 원천이 될 수 있음을, 초은하단은 질서 없어 보이는 무작위적 분포 속에서 중력이라는 질서의 그물이 존재함을 증명한다. 이는 인간의 세계관에 내재한 “혼돈과 질서”, “중심과 주변”, “무와 유”의 이분법적 틀을 재정립하게 만든다. 특히, 퀘이사의 고에너지 방출은 에너지-질량-공간의 관계에 대한 근본적 질문을 야기하며, 초은하단의 연결성은 전체성(wholeness) 개념을 자연과학의 차원에서 재구성할 수 있게 한다. 이러한 인식은 단지 학문적 고찰에 그치지 않고, 인류 문명의 기술 설계, 인공지능 윤리, 메타버스 구조 설계 등 다분야적 응용에까지 영향을 미친다.

윤리적으로도, 퀘이사와 초은하단은 인류 과학의 경계 설정 방식에 의문을 제기한다. 퀘이사 연구는 초대질량 블랙홀의 성질과 중력파, 다중 우주론 등 관측 불가능한 세계에 대한 이론적 상상력의 정당성을 인정하게 만들었고, 초은하단 연구는 인류의 국지적 지식이 얼마나 전체 우주에 대한 이해로 환원될 수 있는지를 되묻게 했다. 이는 ‘보이는 것만 과학의 대상이 되는가’라는 물음에 대해 ‘아니다’라는 답을 정당화하는 경험적 근거가 된다. 과학이 가야 할 다음 경계는, 측정 가능성과 상상력 사이의 긴장을 어떻게 해석하고, 그것을 어떤 방식으로 사회적 제도로 번역할 것인가에 달려 있다.

마지막으로, 퀘이사와 초은하단은 인류 지성의 확장 가능성을 상징한다. 인간은 자기 존재보다 수십억 배 큰 구조를 이해하고, 수백억 광년 너머의 에너지 흐름을 측정하며, 눈에 보이지 않는 힘과 구조를 이론화하는 존재가 되었다. 퀘이사와 초은하단은 인류가 물리적 한계를 넘어서 우주적 존재로 나아가고자 하는 의지를, 지식의 형식으로 구체화한 산물이다. 이들은 단지 우주에 존재하는 것이 아니라, 인간이 인식할 수 있음으로써 우주의 일부가 된다. 그것이 바로 과학이 단순한 도구를 넘어 존재론적 사유가 되는 지점이며, 퀘이사와 초은하단은 그 사유의 출발점이자 종착점이라 할 수 있다.

'Astronomy' 카테고리의 다른 글

| AI가 발견하는 외계행성: 머신러닝 천문학의 현주소 (0) | 2025.08.04 |

|---|---|

| 우주 끝의 물리학: 열적 죽음과 대붕괴 이론 비교 (0) | 2025.07.28 |

| 국제우주정거장(ISS) 이후의 후속 플랫폼 경쟁 (0) | 2025.07.23 |

| 우주에서의 데이터 주권: 통신위성의 글로벌 규제 논쟁 (0) | 2025.07.20 |

| 암흑물질과 암흑에너지의 실체: 우리는 무엇을 모르고 있는가 (0) | 2025.07.09 |

| 다중 우주 이론: 우리가 사는 우주는 하나뿐일까? (0) | 2025.07.07 |

| 중성자별의 미스터리, 지구 한 스푼 무게가 수십억 톤? (0) | 2025.07.02 |

| 태양에서 발생하는 플레어와 태양풍이 실제로 지구의 전자기기와 기후에 미치는 영향 (0) | 2025.06.29 |